うちの飼い犬が書いているブログが好評だ。一方で、飼い主の存在感が薄れてきたことに危機感を覚える。空太が昼寝している間に、こっそり「飼い主のページ」を設けた。なぜ飼い主たる自分が飼い犬に遠慮せねばならぬのか、納得いかないが。

空太の筆力は日増しに向上している。飼い犬に負けないために、半年前から「編集・ライター養成講座」を受講している。

小クラスの先生の厳しい指導にもめげず、教わったことを忠実に実行している。4時に起きて、飼い犬の名を借りて毎日noteも書いている。最近その先生から好評だったエッセイをひそかにここに転記する。だからなんで私がコソコソしなくてはならんのか!

「もしも世界からホルンが消えたなら」

―後ろ向きでも前向きな楽器の話

「趣味はホルンです。」と告げると、相手は少し困った顔をする。「カタツムリみたいにくるくる巻いているラッパです。」と身振り手振りで補足する。音色の説明はさらに難しい。昭和アニメに親しんだ世代なら『アルプスの少女ハイジ』の冒頭で通じた。若い世代には、『ドラクエ序曲』の冒頭、がよいのだろうか。

なぜこれほど知名度が低いのか。姿も音色も、そして存在そのものも。

ホルンとはこんな楽器

ホルンは「Horn」、つまり「角笛」を起源に持つ。真鍮(ブラス)製の金管楽器でありながら、音色は柔らかく、金管と木管の中間的な存在だ。オーケストラの舞台でも、木管群に寄り添うように配置される。巻いた管を伸ばせば、約5mにも及ぶ。中世の欧州で、狩りをする際に馬上で使われた歴史が、この管を巻いた形状を生んだ。

そして、数ある楽器の中でも、唯一、「ベル」(音の出口)を奏者の後ろに向けて演奏する。この「後ろ向き」のスタイルもまた、歴史と深く関係している。18世紀までは管を巻いただけの構造ゆえ、倍音(ド、ミ、ソ、ド等の自然に発生する調和した音)しか出せなかった。それ以外の音を出すには、右手をベルの中に入れて音程を調整した。バルブで音程を変えられる現代においても、この演奏スタイルは変わらない。なぜなら、右手の動きによって、音色や音程を微調整しているからだ。また、ベルを後ろに向け、音を壁に反射させることで、ホルンは独特の広がりと深さを持った音を響かせる。

ホルンは難しい

「ホルンは世界で最も難しい楽器としてギネスブックに認定されている」――実際にはそんな記録は存在しないのだが、なぜこの「都市伝説」が今も語り継がれるのか。その理由は、誰も異論を唱えない、ホルンの「宿命的な」難しさにある。

「音が外れる」。

これは全てのホルン奏者が背負う業(ごう)だ。

約5mもの長い管は、トロンボーンの約2倍、トランペットの約3倍にもなる。この途方もない長さゆえに、倍音が罠のように密集した音域を演奏しなければならない。「ド」の音を出そうとしても、たちまち「レ」や「ミ」や「シ♭」等の異音が出てしまう。

バイオリン奏者が4本の弦と弓とで繊細に行っていることを、ホルン奏者は上下の唇の中心、わずか数ミリのテンションと、息の圧力だけで行っている。音源が「自分自身」であるため、本番の緊張や、ほんのわずかな気持ちのひるみが、狙った音を「予期せぬ悪魔の異音」に変質させる。まさにメンタル楽器。本人がどれほど真剣に演奏していても、音は外れる。それは、魂だけが悪魔にさらわれて、意思とは無関係ないたずらをされるような現象なのだ。

演奏困難な楽器であるにもかかわらず、クラシック音楽では、聴衆の意識を一身にあつめるような大役が与えられる。そこで音を外せば、客席からため息や「チッ」という舌打ちが耳に突き刺さる。PK戦でキックを外し、観客からもチームメイトからも冷たい視線を浴びるサッカー選手の「あの絶望」を、ホルン奏者は日常的に、しかもたった一人で味わう。真っ暗な穴に落ちてしまったかのような孤立感、その場から逃げ出したい衝動は想像を絶する。演奏会終了後、楽器をしまって会場を出た後も、世界中から非難されている錯覚に陥るほどだ。

楽器の外観は、コントラバスやチューバといった大型楽器に比べれば、さほど大きくはない。しかし、それらの大型楽器が支柱を床に置いたり、椅子に重さを預けられるのに対し、ホルンは約2.5kgとはいえ、その全重量を約1時間半から2時間にわたる長いコンサートの間、両腕だけで支える。見かけによらず、オーケストラの楽器の中では、身体への負担が最も大きい。重度の肩こりが常につきまとう。

「難しい、人から責められる、肩がつらい。」――

それなのに、どうして人はホルンを続けられるのか。それを手に取った者に、敢えて困難な道を歩ませ続ける、ホルンの「魅力」とは何か。

ホルンの「魅力」

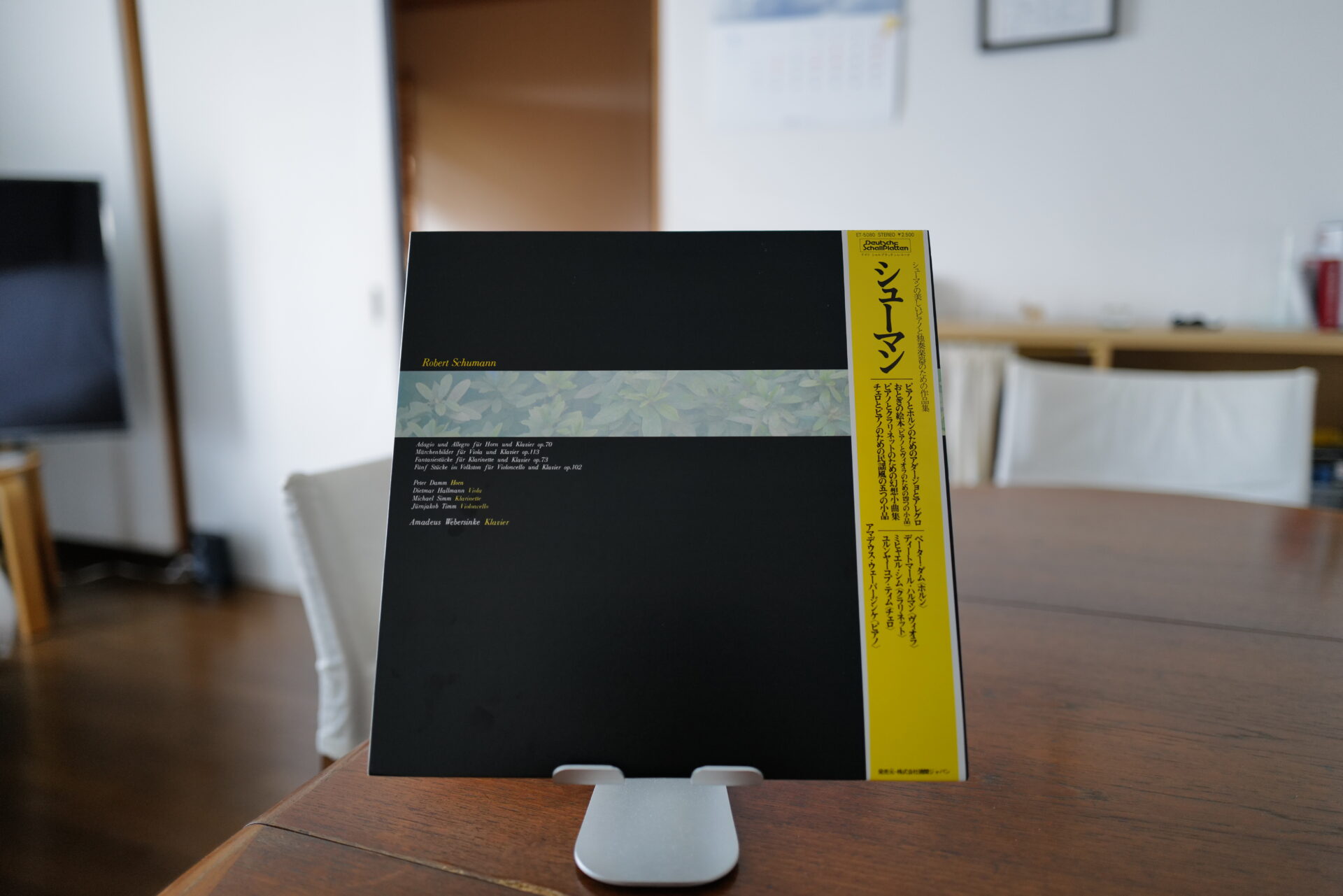

その容姿は圧倒的に美しい。ケースを開けて、黄金に輝く本体を取り出す。

持ち運びのために精巧にカットされたベルを本体にはめこみ、小さなマウスピースを装着すれば、一つの芸術品が完成する。その流線型のフォルムと、鏡のように反射する黄金の光は、見ているだけで人を幸せにする。その姿は、「音楽の女神」そのものだ。

ホルンは「アンサンブル楽器」と呼ばれ、他の楽器と一緒になったとき、真の姿を現す。ホルンのベルから放たれた音は、客席へ向かうだけでなく、周囲の楽器群に共鳴し、会場全体を包み込む。自分の吹いた音が、舞台と客席の何十人、何百人の人々と、魂で対話をするように共鳴していく快感は、他の楽器では決して味わえないものだ。

ホルンがソロで使われる場面も数多く存在する。ホルンの音色は、人間の感情の最も深い部分に、まるで根源的な記憶を呼び覚ますかのように語りかけてくる。だからこそ、歴史上の偉大な作曲家が「ここぞ」という場面で、バイオリンやトランペットにではなく、ホルンに最も大切な旋律を委ねてきた。

ベートーベンは「交響曲第7番」第1楽章の最終部分、炸裂するようなクライマックスで2本のホルンを咆哮させる。ブラームスは「交響曲第1番」第4楽章で、神々しい山の響きをホルンに歌わせ、チャイコフスキーは「交響曲第5番」第2楽章で、甘美で、切ないソロをホルンに託した。ホルンが活躍する名曲は、数え切れない。

弦楽器を演奏する友人が、苦笑しながら語った言葉を思い出す。

「それまで一生懸命、たくさん弾いているのに、最後はいつもホルンにおいしいところを持って行かれるんだよね・・・」。

あらゆる苦難を乗り越えて、狙い通りの音を、完璧なアンサンブルで吹けたときの報酬は大きい。その大きな喜びがあるからこそ、ホルン奏者たちは練習の苦労や失敗の苦い思い出を乗り越えて、この「後ろ向き」な楽器を「前向きに」愛し続けるのだ。効率重視の現代では、理解されにくい「聖域」のような世界かもしれない。

もしも世界からホルンが消えたなら

もしもいつか、効率重視の流れに抗しきれず、世界からホルンが消えてしまったら。残念ながら、現代人の生活が劇的に変わることはないだろう。

電車はいつもどおりやってきて、経済活動も世界の紛争も続く。

ただ、しばらく経ったある日、ふと気づくかもしれない。世界が以前よりも少しだけギスギスしはじめたことに。いつも見上げる空に奥行きがなくなったように。見えないはずの、しかし確かに存在して、うすい膜のように私たちを包んでいた大切な「何か」が、破れて消えてしまったかのように。

ホルンは、ただの楽器ではない。それは、生身の人間の弱さと強さ、底なしの孤独と調和、そして見えない「何か」を表現し、世界を響かせる楽器なのだ。

だからこそ、人混みの中でかさばるホルンケースを運ぶ若者を見つけるたびに思う。「うん、世界はまだ大丈夫。」と。